Часть вторая

Кто же такой «Аз»? А это сам автор. Безусловно, расхожие истины о том, что писатель всегда – демиург, творящий самостоятельные, живые миры, здесь нимало не подходит. Как известно еще с пушкинских времен, магический кристалл тем и замечателен, что мутноват. Это значит, что писатель делается отчасти участником повествования наравне со своими героями. Мало того, они могут выкинуть самые неожиданные и непредставимые вещи, вроде Татьяны Лариной, которая, на удивление Пушкину, вдруг взяла да вышла замуж.

Толстой, конечно, миры творит совершенно грандиозные, но никакой свободы героям у него нет и быть не может. Какая уж тут свобода, когда за дверью тебя постоянно поджидает Страшный Суд! В определенном смысле, в этих романах и повестях живет и побеждает суровая кальвинистская реальность, где нет места чему-то или кому-то «так себе» – очень характерно в этом смысле название рассказа «Бог правду видит». Бог видит все. От него нельзя скрыться, как ни финти, в какую щелочку не забивайся. А страшнее его суда ничего нет и быть не может, потому что суд нравственности – безжалостен. Мы знаем сердцем, что Соня не выйдет за своего возлюбленного Николая, потому что она недочеловек, «пустоцвет», что Анна Каренина, которую автор в начале уважительно зовет Анною Аркадьевной, а к середине отнимает у нее отчество, как и право на уважение, железной рукой будет загнана под поезд. Еще мы знаем, что скачущая по балам Маша из «Семейного счастья» неминуемо получит хороший урок и раз и навсегда забудет, как по балам скакать, ведь эта суета безнравственна, это скрытый разврат.

Очень странная вещь происходит и с вышеупомянутыми любимыми и благополучными героями. Главные из них – Пьер Безухов и Константин Левин, отмеченные общей судьбой, общей, упоминаемой автором время от времени, относительной некрасивостью лица, наделенные похожими женами и религиозным просветлением и обретением веры, как известно, слепки с самого автора, его alter ego. Так это или не так? Похоже, все-таки, дело не так уж просто.

Казалось бы, внешняя канва судьбы весьма схожа с канвой жизни авторской: женитьба на «плодовитой самке», религиозные искания, обретение смысла жизни, семейные радости и раздумья о судьбах нации. Кроме того, оба они – люди пишущие, не понаслышке знакомые с творчеством, пусть и не в самых его радостных ипостасях. Но видимость эта призрачная. И Левин, и Пьер, если хорошенько прислушаться к их рассуждениям, поражают скудостью и неловкостью своих мыслей, неумением интересно спорить, рассуждать, говорить. Их сентенции скучны и лишены блеска, вроде ответа Левина Облонскому, который жалуется ему на то, что не может устоять перед соблазном. Развратный Стива сравнивает женщин с калачом, который хочется украсть, несмотря на обязанности перед женой и просит у Левина совета. «Не красть калачей» – тупо отвечает тот, чем исторгает у Облонского стон: «О, моралист!» И действительно, делается скучно. Разговора нет. Мысли нет. Есть только приговор, наставление, проповедь. То же самое происходит и с Пьером, беседующим со своим учителем-масоном о божественном и человеческом. Тоска такая, хоть святых вон выноси. И хотя рассуждения Пьера с Николаем Ростовым о судьбах России чем-то занудливо напоминают философские выкладки самого автора в эпилоге «Войны и мира», все-таки не оставляет чувство, что сам автор разнообразнее как-то.

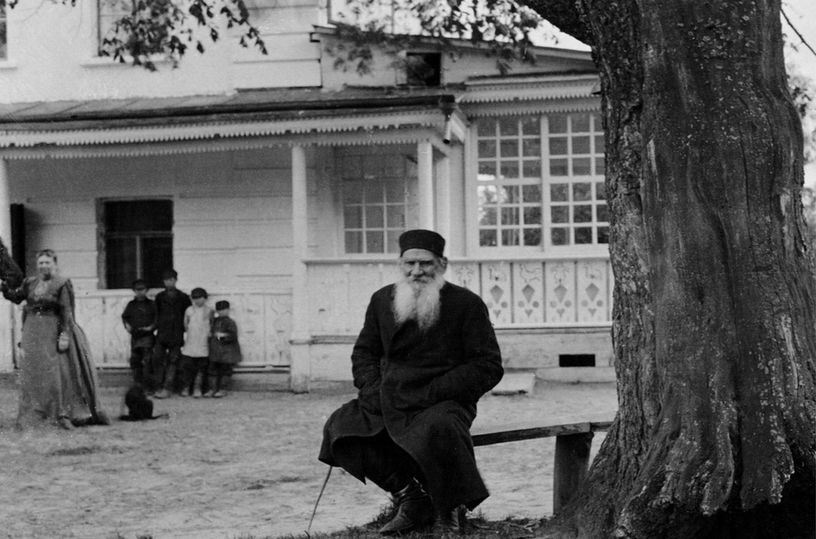

И это подтверждается всеми мыслимыми и немыслимыми свидетельствами о Толстом. Как замечал Горький, проведший с «яснополянским исполином» некоторое время бок о бок в Крыму: «Несмотря на однообразие проповеди своей,— безгранично разнообразен этот сказочный человек». Толстой искрометен в разговоре, любит соленые шутки, он противоречив, как то подобает живому человеку, раскован в разговоре, его занимают тысячи разных вещей. Он носится с детьми по комнатам, от души веселится и гневается тоже от души. Он «горд, доступен и прямодушен, проницателен и игрив», по свидетельству многочисленных современников, а ведь отнюдь не все они относились к Толстому с пиететом и поклонялись ему.

Он носит с собой цветы, заткнутыми за кушак и за работой нюхает их. Он дивится миру и любит мир. В письме к дочери Александре из деревни он пишет: «Пришла весна, как ни вертелась, а пришла. Воочию чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук – вдруг в листьях. Бог знает откуда-то снизу, из-под земли лезут зеленые штуки – желтые, синие».

Его рассуждения о православии, о Церкви и христианстве поражают смелостью и живостью взгляда. Он ищет истину и не боится ее. «И что может быть безнравственнее того ужасного мнения, по которому Бог, злой и мстительный, наказывает всех людей за грех Адама и для спасения их посылает Своего Сына на землю, зная вперед, что люди убьют Его и будут за это прокляты; и того, что спасение людей от греха состоит в том, чтобы быть окрещенным или верить, что всё это так именно и было, и что Сын Бога убит людьми для спасения людей, и что тех, кто не верит в это, тех Бог казнит вечными мучениями». Кто говорит это? Откуда берутся эти исполненные жизни, человечные и мудрые слова? Какое истинное чувство диктует их?

Если мы все же вернемся во дворец Синей Бороды и вновь пройдемся по комнатам и залам, нам опять и опять покажется странным изумительное несоответствие этих дышащих справедливым возмущением слов и реальности произведений Толстого. Страшно, но следует признать, что бог-автор, злой и мстительный, все ж таки наказывает своих героев за грехи и требует от них нравственного очищения с суровостью Судьи Праведного. У него, как у иудейского Бога, есть свои Авели и Каины, любимые и нелюбимые дети. Он – «Хозяин» в этом мире (так же, кстати, Толстой звал Бога в своей обыденной жизни). Но для всех героев действует один и тот же закон: «Раб не больше господина своего». Это означает, что никто, даже Левин, любимое чадо, не может сравняться с автором, что бы там не говорили про alter ego. Они всегда будут уплощеннее, скучнее, примитивнее Толстого.

Он же, как истинный Бог, непостижим и безмерен, и всегда может спросить у своих бунтующих героев: «Где был ты, когда я создавал небо и землю?» И ответить на это будет нечего. Впрочем, герои Толстого никогда не бунтуют против автора, они все, сознательно и покорно, как Долли, или бессознательно и с отвращением развратной натуры, как ее муж, признают тяжесть нравственного закона. Они тащат на себе эти вериги, даже если они совершенные мерзавцы, как генерал, отец Вареньки в рассказе «После бала», приказывающий пропустить солдата сквозь строй.

Они, если так можно выразиться, обречены на то, чтобы оставаться вечно-голыми, потому что рентгеновский взгляд автора неусыпно исследует, препарирует и судит их души. Им нельзя спрятаться от этого всевидящего ока. И оказывается, что они – как сообщающиеся сосуды передают друг другу чувство непокоя, постоянной скрытой тревоги, жгучего стыда за свои человеческие чувства, как Анна Каренина после своего «падения» передает боль и муку Вронскому: «Стыд перед духовной наготою своей давил ее и сообщался ему». И все они не в силах защититься от нравственного суда и остается им только «смотреть говорящими глазами», как лошадь Фру-Фру после того, как Вронский на скачках ломает ей спину.

И в самом деле, Толстой, автор-основатель философии непротивления, происходящей от евангельских слов «не противься злому», требующий соблюдать Божественный Закон и ценой страданий или даже самой жизни следовать ему, то есть – никогда не выпускать агрессию на волю, подставлять «правую щеку», даже если речь идет о спасении ближнего и т. д. мог бы, при здравом размышлении, быть весьма доволен своими героями – ведь они истинные «непротивленцы», понявшие всю суть следующего заявления: «Несравненно безопаснее… сносить обиду, чем противиться ей насилием, безопаснее даже в отношении к настоящей жизни». У них просто нет иного выхода, и все они: и Маша, и Анна, и Иван Ильич – непротивленцы поневоле, потому что уж коли сам автор избрал ареной для божественных опытов собственные книги, остается только с покорностью сносить подобное обхождение, ведь убежать-то некуда.

В отличие от них избранные, любимцы, вроде Левина, созданного по «своему образу и подобию» все-таки могут иногда вздохнуть свободно. Они не мучаются в невыносимых тисках Страшного Суда. Все дело в том, что им дана от Толстого великая привилегия – они судят себя сами судом нелециприятным, и именно поэтому избавлены от кары. Немалое место в романе уделяется поискам истины «по Левину», его душевным метаниям, рассуждениям и порывам. Видно, как автор, из-за кулис мироздания наблюдая Левинскую тревогу и сочувствуя мыслям о благолепной, нравственной семейной жизни, о единении с народом, улыбается в бороду. «И увидел Бог, что это хорошо».

Все, что делает и думает Левин, которого, к слову, Достоевский и Тургенев считали «эгоистом до мозга костей», а Константин Леонтьев хотел просто-напросто сослать в отдаленный монастырь, уморив предварительно «незначительную и прозаическую Кити», хорошо и правильно. Поэтому он может позволить себе поваляться на сене и получить удовольствие от охоты – ведь всегда наготове его собственный суд над собой, богу-автору можно и не ратовать. В этом смысле Пьер Безухов тоже сам себе режиссер, а «прозаические» Наташа-самка и кормящая Кити «в мужьях спасены» – это им награда такая свыше за их стихийность, плодовитость и ограниченность, потому что к женщинам Толстой не благоволил и извинял их существование только чадородием. Здесь уместно вспомнить, что у преступной Элен нет и не может быть потомства, а Анна Каренина, уходя к Вронскому, предает сына Сережу, за что и наказывается невозможностью иметь в будущем детей, а впоследствии и смертью. Может быть, это одно из самых главных преступлений Анны.

Роман «Война и мир» был написан до кризиса и просветления – в первой, заклеймленной самим писателем части жизни. «Анна Каренина» – в период «переоценки ценностей», о котором рассказывается в «Исповеди». Но они не сильно разнятся друг от друга – и в том и в другом нравственный суд страшен и неотвратим. Сквозь все произведения Толстого пунцовой, кровяной нитью проходит это «Правило Жизни», и, как нить из клубка Ариадны, приводит нас к запертой подвальной двери. Она равна ключу, и, если мы все-таки рискнем отворить, то увидим трупы, недаром же нить красна. Там хранится разъятая душа, человек препарированный, расчлененный на атомы грозным Судией. Это прежде всего душа самого автора, потому что в своем скрытом от взоров анатомическом театре Толстой, не зная жалости, вскрывал тело собственной души и разъединял связующие ткани в поисках совершенства.

Таким же был удел его многочисленных героев, с той лишь разницей, что их участь оказалась пострашнее – они попались в руки многоопытного, нравственного бога.

Именно поэтому, можно сказать, что в красоте творческого дворца Толстого есть что-то жесткое, как если бы архитектор, сжав зубы, с усердием стремился наводнить чертеж по возможности одними прямыми линиями и после воплотить их при постройке.

…Могила Толстого находится на краю оврага в Ясной Поляне, где в детстве он со своим любимым братом Николенькой искал «зеленую палочку», на которой было написано, как сделать всех людей счастливыми. И она, эта зеленая палочка, тоже лежит в основании этого противоречивого, сильного и стихийного дара.

399

399